目次

- 支援技術とは何か?

- 教室での支援技術

- 試験時の支援技術

- インクルーシブな指導方法

- 職場での支援技術

- 法的枠組み

- 国際的な考慮事項

- Q&A:よくある質問

- まとめ:誰もが平等な機会を

支援技術とは何か?

支援技術とは、ろう者や難聴者の方々を支援するために提供されるツールやサービス、あるいは環境の変更を指します。これにより、コミュニケーションや学習、社会参加の機会への平等なアクセスが確保されます。一般的な支援例には、手話通訳者、字幕サービス、補聴器や聴覚補助機器(ALD)、およびノートテイク支援などがあります。

支援技術は、学業や職場での基準を下げるものではなく、平等な参加を妨げる障壁を取り除くことを目的としています。利用者個々のニーズに応じて調整され、成功に必要なツールを提供します。包括的な環境での支援技術の導入方法については、ADCETのインクルーシブ教育ガイドをご覧ください。

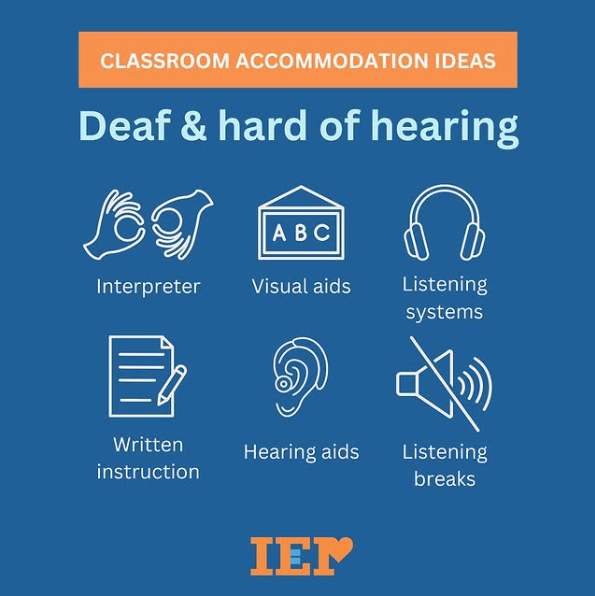

教室での支援技術

ろう者や難聴者の学生に対しては、小さな工夫で教室の利用しやすさが高まります。

- 優先席の確保:学生は教員の顔がはっきり見える教室前方に座り、口話法や手話通訳の視認をしやすくします。

- 視覚教材の活用:PowerPointのスライド、図表、字幕付き動画などを用います。字幕は発話だけでなく効果音も理解する助けとなります。

- ノートテイク支援:訓練を受けたノートテイカーを配置するか、講義ノートを事前に共有し、学生が通訳や字幕に集中できるようにします。

- 手話通訳者の配置:アメリカ手話(ASL)や他のコミュニケーション方法を使用する学生のために通訳者を用意し、見やすい位置に配置します。

- 聴覚補助機器(ALD):FMシステムなどの聴覚補助機器を使用して、音声を増幅し周囲の雑音を減らします。

これらの支援技術により、学生は余計なストレスなく授業に参加できます。詳細な推奨事項はHands & VoicesのIEPチェックリストをご参照ください。

試験時の支援技術

試験での支援技術は、学生が評価で能力を正しく発揮するために欠かせません。

- 試験時間の延長:字幕や通訳を通じた問題理解や回答に必要な時間を確保します。

- 字幕付きメディアの提供:音声や映像の教材には字幕を用意し、不可の場合は文字起こしやリアルタイム通訳を提供します。

- 個別試験室:補聴器や支援機器を利用する学生のために、静かで集中できる環境を用意します。

- 書記の配置:学生が口述した解答を書き取る支援を行います。

- 手話通訳者の手配:必要に応じて、試験の説明や問題の通訳を提供します。

College Boardのガイドラインには、SATやAPテストなど標準化試験の支援申請手順が示されています。

インクルーシブな指導方法

インクルーシブな指導法は、ろう者や難聴者を含むすべての学生にとって居心地の良い教室環境を作ります。

- 話す時は教室全体に顔を向ける:口話や視覚的手がかりを利用する学生に配慮します。

- 質問やコメントの繰り返し:他の学生の発言を繰り返して全員が理解できるようにします。

- 背景雑音の最小化:扇風機、廊下の話し声、エアコンの騒音を減らします。

- グループディスカッションの整理:一度に一人が話すよう促し、コミュニケーションを明確にします。

- 柔軟な支援ツールの提供:講義の録音や資料のデジタル版提供を許可します。

さらに詳しいアドバイスはBaruch Collegeの指導ガイドをご覧ください。

職場での支援技術

職場では、ろう者や難聴者の従業員が円滑に仕事を進め、効率的にコミュニケーションできるよう支援技術が必要です。

- 支援技術の活用:字幕付き電話、ビデオリレーサービス(VRS)、聴覚補助機器(ALD)などのツールを使用します。

- 視覚的緊急警報:非常時の安全確保のため、点滅ライト付き火災報知器を設置します。

- 通訳者の手配:会議、研修、職場イベントでの通訳を提供します。

- 柔軟なコミュニケーション方法:電話よりもメールやメッセージアプリで迅速に連絡を取り合います。

雇用主はADA(Americans with Disabilities Act)により合理的配慮を提供する義務があります。詳細はEEOCの聴覚障害に関する職場ガイダンスをご覧ください。

法的枠組み

ろう者や難聴者の権利を保護する複数の法律があります:

- Americans with Disabilities Act (ADA): 教育、雇用、公共の場において合理的配慮を保障します。

- リハビリテーション法第504条: 連邦資金によるプログラムに対し、障害のある方に平等な利用しやすさを提供することを義務づけています。

- Individuals with Disabilities Education Act (IDEA): 障害のある学生に対して個別の教育プログラム(IEP)の作成を義務づけています。

配慮を申請する際には適切な書類の提出が重要です。College Board ガイドラインでは以下の内容を推奨しています:

- 聴覚の状態に関する明確な診断書

- 直近2年以内の評価結果

- 機能的制限の証拠

- 過去の配慮利用の履歴

国際的な留意点

ろう者や難聴者の方にとって、国際旅行や交換プログラムは特別な準備が必要です。

- 手話の違い: アメリカ手話(ASL)は世界の他の手話とは異なります。参加者はASLと現地の言語に精通した通訳者が必要な場合があります。

- 字幕およびスピーチ・トゥ・テキストサービス: 講義やイベントにはリアルタイム文字起こしや字幕の提供を確保すべきです。

- 対応可能な技術機器: 支援聴覚機器は現地のシステムと互換性がある必要があります。

詳しくはMIUSAのろう者向け配慮ガイドをご覧ください。

Q&A:よくある質問

Q1: 配慮(accommodations)と修正(modifications)の違いは何ですか?

配慮は課題の内容や期待を変えずに平等な利用しやすさを提供します。修正は課題自体を簡素化するなどの変更を指します。

Q2: 標準化試験で配慮を申請する方法は?

学生の診断書および過去の配慮履歴をCollege Boardや試験実施団体に提出してください。詳細はCollege Board ガイドラインをご参照ください。

Q3: 雇用主は配慮を提供する義務がありますか?

はい。ADAのもとで、著しい負担となる場合を除き、雇用主は合理的配慮を提供する義務があります。

Q4: 教師はろう者や難聴の学生をどのように支援できますか?

視覚教材の活用、通訳の手配、周囲の雑音を減らす工夫、すべての教材への字幕付与を行いましょう。

Q5: 支援聴覚機器にはどのようなものがありますか?

一般的な例として、FMシステム、デジタル変調システム、誘導ループシステムがあります。

まとめ:すべての人に平等な機会を

ろう者や難聴者向けの配慮は障壁を取り除き、成功の機会を広げます。教室、職場、国際的な場面において包摂性を育むことで、誰もが力を発揮できる環境を作り出します。

通訳者、字幕、補聴器などの支援聴覚機器、包括的な指導方法を提供することで、教育者や雇用主は大きな違いを生み出せます。さらなる情報はNational Deaf CenterのAccess & Accommodations Guideをご覧ください。