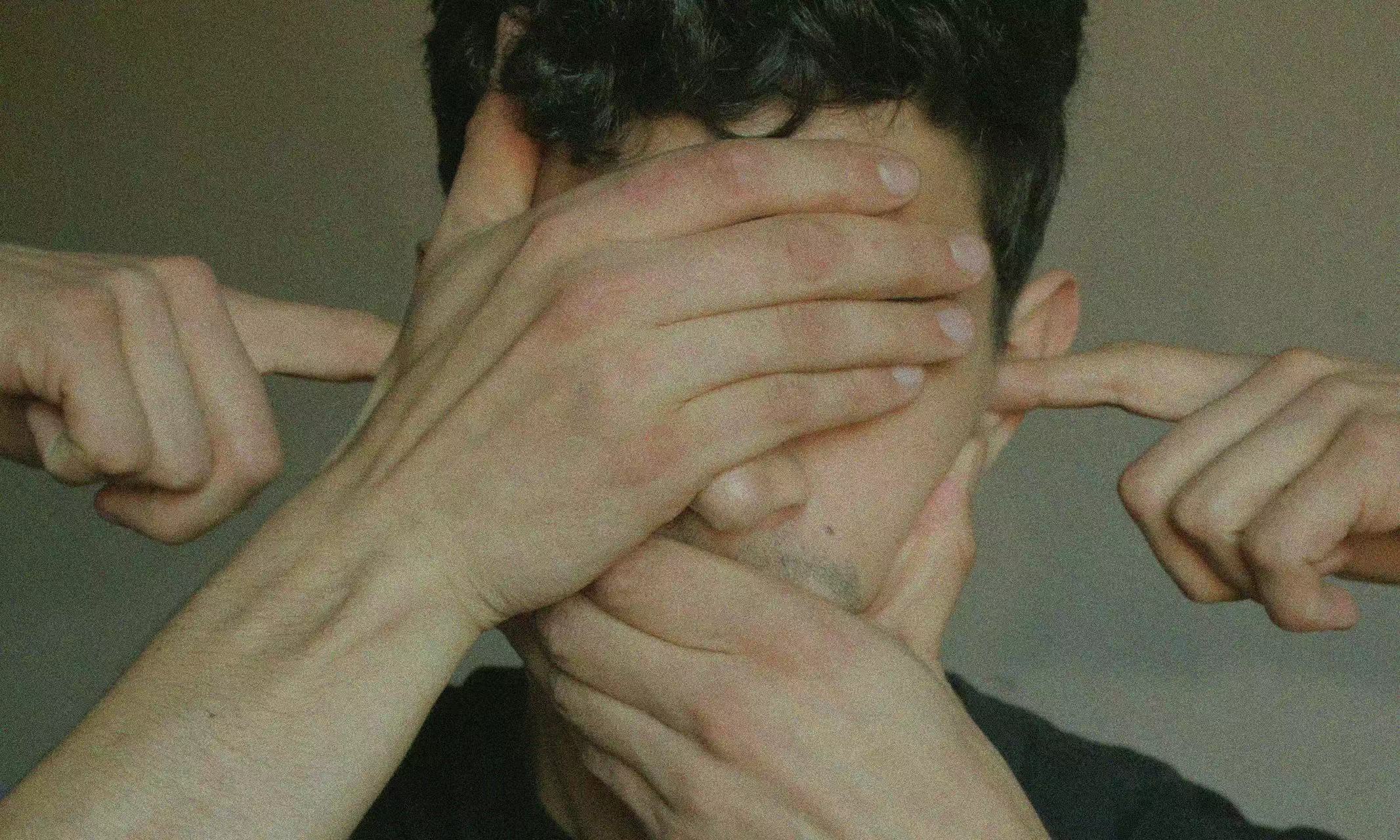

内なる声は、人間の認知における魅力的な側面であり、一人一人の心の中で静かに行われる対話を指します。ろう者や難聴者は、この現象に対して独自の視点を持っており、従来の内的独白の概念に挑戦しています。世界人口の約20%が難聴であることを考えると、ろうコミュニティが自身の内なる声をどのようなトーンで認識しているかについての理解と意識が非常に重要です。これらの認識を探ることは、人間の思考過程への理解を深め、社会における共感と包摂性を促進します。

ろう者および難聴者における内なる声の理解

内なる声の定義

心理学における一般的な概念

内なる声は、人間の認知における基本的な側面を表します。この概念は、心の中で行われる静かな対話を含んでいます。心理学者はこれを「内的独白」と呼ぶことが多いです。多くの人はこれを言語的思考過程として経験します。内なる声は、個人が情報を処理し、意思決定を行うのに役立ちます。

個人差のバリエーション

内なる声の性質は、個人によって大きく異なります。言葉の流れとして感じる人もいれば、イメージや概念を視覚的に思い浮かべる人もいます。ろう者や難聴者の場合、独自の体験が多く見られます。彼らの内なる声は必ずしも聴覚的な要素を含まず、視覚的または手話によるコミュニケーションが思考の中心となることがあります。

思考における言語の役割

手話で考えること

言語は思考過程の形成に重要な役割を果たします。ろう者は日常的に使う言語で思考することが多いです。主に手話を使用する人は、手話で考える傾向があります。この適応は、効果的なコミュニケーションと概念形成を可能にします。視覚的イメージがこれらの思考過程に伴うことがしばしばあります。

話し言葉との比較

手話と言語(話し言葉)を比較すると、興味深い違いが見られます。聴者は内なる声に聴覚的な手掛かりを使うことが多いですが、ろう者は視覚的または手話による手掛かりを使います。これらの違いは人間の認知の適応性を示しています。どちらの方法も、豊かで有効な思考手段です。

ろう者の経験と内なる声

ろう者が内なる声をどのように認識しているか

ろう者はしばしば、自身の内なる声を「内なる聴覚」と表現します。この体験は聴覚的な音ではなく、視覚的・空間的な形式を伴います。多くのろう者は、手話による会話を視覚化しています。一部の方は、思考を処理するために手のサインや動きを想像することもあります。個々の体験談から、言語への早期の接触がこの認識に影響を与えることが分かっています。話し言葉に曝されたろう者は、話し言葉に似た内なる声を発達させる場合があります。逆に、主にアメリカ手話(ASL)を使う方は、ASLで考える傾向があります。

科学的研究と知見

ろう者の認知過程に関する研究は、多様な思考体験を明らかにしています。研究によると、ろう者は内的独白を異なる形で行っています。視覚的イメージや手話が重要な役割を果たしています。専門家は、これらの思考過程も聴者のものと同様に複雑であると示唆しています。理論的には、ろう者は主要なコミュニケーション手段に応じて思考過程を適応させています。この適応力は人間の認知の豊かさを示しています。

よくある誤解と神話への対応

ろう者と思考に関する誤解

神話:ろう者には内なる声がない

多くの人は、ろう者に内なる声が存在しないと考えています。この誤解は、内なる声が聴覚的体験を必要とするという考えに基づいています。しかし、ろう者はしばしば「内なる聴覚」を経験しています。これは聴覚的音ではなく、視覚的または手話による会話を伴います。話し言葉に曝されたろう者は、話し言葉に似た内なる声を持つこともあります。

誤解の解消

ろう者と思考過程に関する誤解は根強く残っています。ろう者は多様な方法で考えています。中には頭の中でアメリカ手話(ASL)を使う方もいます。あるいは概念を視覚化したり、内的な手話を用いたりします。これらの思考過程は、聴者のそれと同じくらい豊かで複雑です。脳は主要なコミュニケーション手段に適応し、人間の認知の柔軟性を示しています。

ろう者の経験の多様性

思考過程の多様性

ろう者の思考過程には多様性があります。難聴の程度や言語曝露の状況がこれらの体験に影響を与えます。ASLで考える人もいれば、視覚的イメージを用いる人もいます。自分自身が異なる視点から手話をしている様子を思い浮かべることもあります。この多様さは、ろうコミュニティ内の独自な認知体験を浮き彫りにしています。

個人差の重要性

個々の違いを認識することが非常に重要です。ろう者一人ひとりの内なる声の体験は異なります。個人の体験談から、早期の言語曝露がこれらの体験を形成することが分かります。この多様性を理解することは共感と包摂性の促進につながり、社会はろう者の認知体験の豊かさを認めることで恩恵を受けます。

ろう者の内なる声の探求は、豊かな認知的多様性を明らかにします。多くのろう者は思考を処理する際に視覚的イメージや手話に依存しており、人間の認知が持つ適応力を示しています。ろう者の独特な体験は、多様な認知の風景を理解し尊重する重要性を浮き彫りにします。これらの体験をさらに探求することは、社会における共感と包摂性を促進します。ろう者の内的言語の複雑さと豊かさを認識することで、多様な認知過程への幅広い理解が促されます。